もみじの天ぷらができるまで

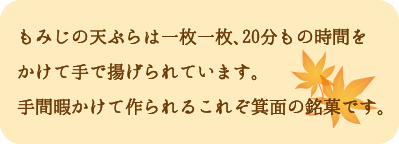

良質の小麦粉に白ごまと砂糖を加えた衣を、上質の菜種油で揚げた「もみじのてんぷら」は、カリッと香ばしくてほんのり甘い、どこか懐かしい味のする揚げお菓子です。老若男女問わず喜ばれ、お土産にもぴったりです。ここでは、天ぷらの作り方をご紹介します。

紅葉が真っ盛りの11月中旬~12月初旬に大切に収穫されます。

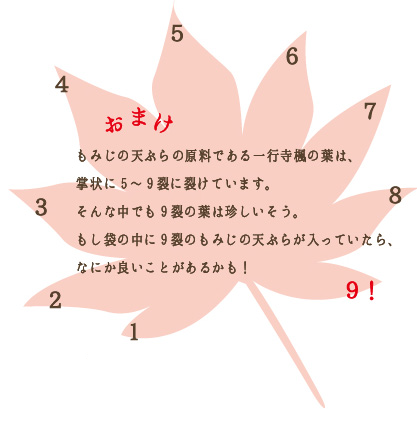

・天ぷらの材料になるもみじは、一行寺楓という種類の木で、箕面の山に自生している、いろはもみじが使われているわけではありません。

収穫後、丁寧に水洗いをします。その後すぐに塩漬けをしないと変色してしまいます。

・しっかりアクや葉の葉脈をキレイに取らなければ、おいしいもみじの天ぷらはできません。

1枚ずつ、形のよいきれいな葉を選別し、水に漬けて塩抜きをします。

・塩をしっかり抜かないと、ふっくらとしたもみじの天ぷらはできません。

・選別をすると、2~3割は葉の汚れや、虫食いなどで使えません。

衣は、小麦粉・水・砂糖・ゴマととてもシンプルですが、各店分量は秘伝です。

店によっては砂糖の分量を抑えたり多目にしたり、白砂糖やざらめを使ったりと店の味のだしどころです。

砂糖の量が多いと焦げやすくなるので、きれいに揚げるには長年の経験が活きます。

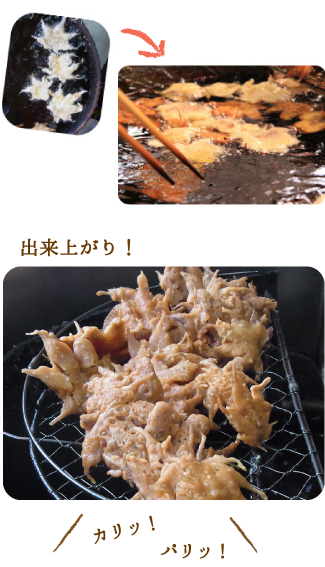

1枚ずつ丁寧に揚げます。

・もみじの葉の形にきれいに揚げるにも、職人の技術がいります。

揚がると、しっかり油をきります。

・揚げたても美味しいですが、油が切れた方が味が馴染んで美味しいです。

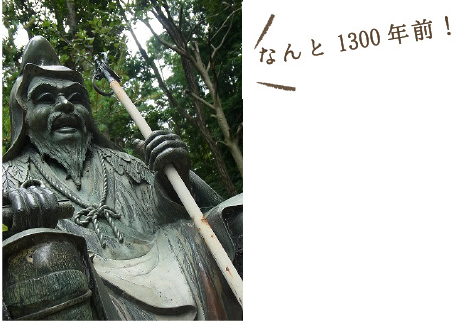

約1300年前、箕面山で修業していた役行者(えんのぎょうじゃ)が、滝に映えたもみじの美しさを賞賛して、自然の風味を生かした天ぷらを作り、修験道場を訪れる旅人に供したことに始まると言われています。